- » Антропология

- » Археология

- » Архитектура

- » Астрономия

- » Библиотековедение

- » Биология

- » Биотехнологии

- » Ботаника

- » Ветеринария

- » Военные науки

- » География

- » Геология

- » Журналистика

- » За горизонтом современной науки

- » Зоология

- » Информационные технологии

- » Искусствоведение

- » История

- » Культурология

- » Лингвистика

- » Литература

- » Маркетинг

- » Математика

- » Машиностроение

- » Медицина

- » Менеджмент

- » Методика преподавания

- » Музыковедение

- » Нанотехнологии

- » Науки о Земле

- » Образование

- » Оптика

- » Педагогика

- » Политология

- » Правоведение

- » Психология

- » Регионоведение

- » Религиоведение

- » Сельское хозяйство

- » Социология

- » Спорт

- » Строительство

- » Телекоммуникации

- » Техника

- » Туризм

- » Управление и организация

- » Управление инновациями

- » Фармацевтика

- » Физика

- » Физическая культура

- » Филология

- » Философия

- » Химия

- » Экология

- » Экономика

- » Электроника

- » Электротехника

- » Юриспруденция

Разделы: Социология

Размещена 26.09.2014. Последняя правка: 26.09.2014.

Просмотров - 7088

Креативные пространства: возможности социальной интеграции и практики социального исключения

Юхно Ирина Викторовна

СПбГУ, факультет социологии

магистрант

Научный руководитель: Хохлова Анисья Михайловн, кандидат социологических наук, Санкт-Петербургский Государственный Университет

УДК: 301+303.642.022

Вторая половина XX в. характеризуется упадком целых индустриальных кластеров Северной Америки и Европы, в результате чего в городах, где крупные производственные комплексы представляли собой ресурс социально-экономического развития, остро встал вопрос о поиске новых рабочих мест и нового источника самоидентификации. Одним из решений для возрождения «умирающих» индустриальных центров стала реорганизация бывших производственных помещений в различного рода креативные пространства. Мощные промышленные кластеры превратились в аттракционы развлечений, туризма и прибежища креативных индустрий: цеха стали площадками для арт-центров и проведения концертов и выставок. В городах некогда крупнейшего в Европе угольно-металлургического кластера в немецком Руре проходят музыкальные фестивали и развивается киноиндустрия. Город Эмшер-Парк, в котором располагался крупнейший в сталелитейный комбинат, сегодня – город-музей световой рекламы[4, C. 146].

Упадок западных индустриальных городов требовал поиска новых ресурсов развития, что стимулировало становление современного креативного города, в котором основной экономической силой является, по мысли Р. Флориды[9], креативный класс. Фактически, креативный класс представляет собой группу творчески ориентированных профессионалов, стремящихся жить и работать на творчески организованных площадках. Именно представители креативного класса смело обживают вчерашние заводы и фабрики, превращая их в места бурлящей активности, полигоны для совместного генерирования идей и общественные пространства. Особенность креативного класса заключается в его неоднородности, поскольку креативные профессионалы являются представителями разных творческих и наукоёмких профессий, но принципиально важным для всех них является способность генерации новых жизнеспособных бизнес-идей, являющихся синтезом творчества, высоких технологий, моды и культуры. С другой стороны, креативный класс составляют не только креативные предприниматели и представители свободных профессий, но и соответствующие потребители этих продвинутых идей.

«Сами креативные профессионалы, в свою очередь, не просто концентрируются там, где требуется рабочая сила. Они живут там, где им нравится, и предпочитают центры творческой активности. Креативность всегда цвела пышным цветом в определенных местах — от классических Афин и Рима до Флоренции эпохи Медичи и елизаветинского Лондона и вплоть до Гринвич-Вилидж и района залива Сан-Франциско. Как отметила давным-давно великая урбанистка Джейн Джейкобс, успехом пользуются места многомерные и неоднородные — они не обслуживают какую-либо одну промышленность или единственную демографическую группу; их отличает обилие творческих стимулов и креативное взаимодействие. В своей консультационной практике я часто объясняю ведущим политикам и бизнесменам, что месту необходим человеческий климат — или креативный климат — наравне с благоприятными условиями для бизнеса»[9, C. 5].

Таким образом, по мысли Р. Флориды, для обеспечения жизнедеятельности креативного города необходимо стимулировать создание специфических пространств для концентрации в них креативных профессионалов и их посредников, способствующих развитию инновационных идей и технологий. Если же город не способен аккумулировать в своих границах достаточное число креативных пространств, он неизбежно теряет самую активную, способную, стремящуюся к развитию часть населения. Таланты, стремящиеся к росту и самореализации, всегда устремляются туда, где могут получить максимальное развитие и признание. Более того, креативная городская среда также является средством производства: когда человек попадает в информационно обогащенную среду креативного города, его собственная креативность и интеллектуальные способности вырастают. Именно поэтому в свое время поэты, ищущие успеха, стремились в Париж, архитекторы и художники – во Флоренцию, композиторы – в Вену и т.д.

И сегодня тенденция, появившаяся веками ранее, превратилась в идеологию развития современных постиндустриальных городов, где наиболее ценным ресурсом признан человек и его способности. Поэтому в современных условиях различные варианты территориальной локализации для производства и потребления новых продуктов, идей, эмоций связываются в некоторую типологию креативных пространств, где к уже традиционным кварталам, кластерам и лофтам подключаются все новые единицы, вроде арт-фабрик, арт-заповедников и зон коворкинга.

Под креативными пространствами будем понимать, прежде всего, социокультурную среду взаимодействия, объединяющую сообщества творчески-ориентированных специалистов, производящие креативный контент и новые символические образы. Это многофункциональная площадка, позволяющая аккумулировать на своей территории разнообразные культурные, бизнес, образовательные, релакс и рабочие площадки, культивируя многообразие коммуникативных практик и культурных паттернов. Так, креативным считается «снабженное соответствующей организационной структурой пространство, обеспечивающее концентрацию креативных процессов и плотность коммуникации между их участниками, при которой возникает синергетический эффект»[8]. В широком смысле это новая форма социокультурных коммуникаций, позволяющая переосмыслить городское индустриальное наследие, соединяя динамику бизнес-процессов и потенциал креативных профессионалов и их посредников.

Подобные модели пространственной организации возникли еще в конце прошлого века в Америке и Европе. В последние годы проблема стимулирования креативности в обществе, в частности, посредством конструирования креативных пространств, коснулась и России. В настоящее время в Москве функционируют «Винзавод», «Даниловская мануфактура», «Flacon», «Красный октябрь», «ArtPlay» и т. д.; в Петербурге – «Ткачи», «Этажи», «Пушкинская, 10», «Rizzordi Art Foundation», «Звездочка», «Красный треугольник», «Факел».

Уникальная идентичность креативных пространств повышается за счет определенных форм использования этих пространств, связывающих культуру и потребительские практики. Успех конструируемых здесь актуальных смыслов, которые становятся востребованными современным капиталистическим рынком, обусловлен вкладом креативных специалистов, сумевших совместить авангард и деликатное отношение к историческому наследию. Символический капитал, продуцируемый творческими профессионалами, конвертируется в экономический, становясь весьма привлекательным для бизнес-структур. В результате конструируемое креативным классом пространство превращается из арены культурного производства в площадку экономического производства[10, C. 188].

В результате городское пространство оживляется за счет строительства современных многофункциональных культурных центров с публичными функциями, ориентированных на развитие сектора услуг и популяризацию малого предпринимательства. Именно поэтому в постиндустриальном городе главным объектом градостроительной политики становятся общественные пространства. Следуя традиции Л. Лофланд, под общественными пространствами мы будем понимать пространства, отвечающие таким условиям публичной жизни, как разнообразие, открытость, общедоступность[12].

Оценивая с точки зрения данных критериев креативные пространства, следует отметить, что для представителей креативного класса они, прежде всего, представляют собой среду, транслирующую идеи свободного взаимодействия, толерантности к «инаковым» формам самопрезентации и поведения. По утверждению Р. Флориды, логика символической экономики постиндустриальных городов трансформировала современные публичные пространства до пространств потребления, где основными источниками привлекательности и экономической эффективности выступают разнообразие и непосредственность, позволившие городу «втянуть в свою орбиту таланты различных групп эксцентриков и нонконформистов, прежде исключенных из его экономики»[9, C. 7] и сосредоточить в самом центре прогрессивной социально-экономической жизни тех, кто ранее считались маргиналами и были исключены из общественной деятельности. Сегодня они, как носители новых культурных ценностей, выраженных в стремлении к индивидуализации и самовыражению, к поиску нетривиального насыщенного социального опыта, преимущественно сосредотачиваются в городских публичных пространствах, располагающих достаточным разнообразием коммуникативных, профессиональных, культурных и досуговых практик.

Кроме того, многочисленные неоднородные городские сообщества, постоянно сталкивающиеся с культурным разнообразием и новыми формами коммуникативной активности, «формируют особые публики, способные и готовые воспринимать креативные идеи извне и самим включаться в творческую коммуникацию»[10, C. 187].

Открытость, доступность и терпимость, транслируемые городскими публичными площадками, предоставляют также возможности конструирования новых идентичностей и культурных альтернатив, наличие низких входных барьеров для различных людей и групп, что предполагает включение в общественную жизнь не только традиционного слоя городских жителей, но и «аутсайдеров-новаторов»: мигрантов, гомосексуалов, богемной элиты и т.д. Поэтому публичные места, где возможно столкновение различных идей, инициатив, интерпретаций, где встречаются незнакомцы с различным культурным опытом, различными ценностными идеалами, вкусовыми предпочтениями[2], становятся мощным ресурсом производства креативности. Культура постмодерна, определяющая себя через отрицание принципов общества модерна: стандартизация, универсализация, рационализм, - делает ставку на неоднородности, игровом переосмыслении реальности, театральности, местной специфике, уникальности. Общедоступность, открытость таких публичных площадок, как креативные пространства, означает также, что во всем многообразии потенциальных публик встречаются люди с различным культурным и социальным капиталом, по разному воспринимающие и оценивающие креативные инициативы творческих специалистов, экспонирующих свои продукты широким группам.

Однако данные критерии, с которыми связывают конвенциональное понимание публичных пространств, все реже отвечают реалиям постиндустриальных городов, подверженных тотальной коммерциализации. В свете этой тенденции публичные пространства все чаще присваиваются бизнесом и крупными корпорациями, которые редуцируют городские общественные пространства до площадок потребления, извлекая от их функционирования частную выгоду в виде коммерческой прибыли[13, C. 35-37].

Рассматривая описанные выше критерии в контексте коммерциализации публичных пространств и приватизации их бизнес-элитами стоит отметить, что по мере трансформации креативных пространств в пространства потребления, где превалируют потребительские, а не культурные и коммуникативные практики, предполагаемое в них разнообразие сводится до разнообразия публик готовых и имеющих возможность практиковать наличный тип потребления. Как следствие, открытость и общедоступность, необходимые для поддержания городской публичной жизни, также подменяются требованиям соответствия новым культурным и потребительским стандартам, продуцируемым креативными инноваторами. В итоге в конвенциональном смысле открытые публичные пространства современных городов подменяются «полупубличными» местами[6].

Конечно, нельзя назвать это совершенно новой тенденцией, поскольку «полуприватизированные» публичные места существовали всегда, например, стадионы, куда открыт доступ только публикам, разделяющим определенные интересы и т.д. Однако сегодня значимость вкусовых предпочтений при конструировании публичных пространств дополняется финансовым барьером, поскольку доступ в них также ограничен по принципу дохода и типа потребления. Креативные пространства в этом смысле, редуцировавшие свою социальную и культурную миссию, начинают функционировать как коммерческие центры, имеющие владельцев и администрацию, которые осуществляют формальный контроль над этим площадками, ограничивая по необходимости доступ нежелательных публик.

Анализируя современные урбанистические тенденции Р. Сеннет[7, C. 299] и позже З. Бауман[1] описывают публичные пространства постиндустриальных городов как номинально общественные, поскольку, не являясь приватными или приватизированными, они в действительности лишены важного для общественного пространства качества – публичной культуры. Так, например, торговые центры, развлекательные площадки не ориентированы на создание культуры общения и взаимодействия различных групп и людей, что является неотъемлемым условием конструирования общественной сферы.

Рассматривая креативные пространства в контексте данного тезиса, отметим, что в отличие от описанных Р. Сеннетом и З. Бауманом номинальных общественных пространств, лишенных публичной культуры, творческие пространства, напротив, культивируют плодотворную коммуникативную среду, позволяя различным публикам, встречающимся здесь, обмениваться идеями, создавать сети актуального опыта, профессиональные сообщества и т.д.

Таким образом, креативные пространства как публичные общедоступные места, несмотря на трансляцию идей разнообразия и толерантности, несмотря на возможности взаимодействия незнакомцев, скорее становятся полубличными, поскольку сам концепт креативности, заявленный как мощный фильтр, ограничивает доступ в эти места любого, кто таковым критерием не обладает. С другой стороны, коммерциализация творческих площадок также сужает круг потенциальных участников взаимодействия и публик, способных делиться своим творческим опытом и обмениваться креативными идеями. Приватизация креативных пространств бизнес-элитами приводит также к тому, что работавшие здесь некогда креативные специалисты, не способные принести своим инвесторам своевременной прибыли, вытесняются за пределы этих площадок, попадая снова в группу маргинализированных. Логика позднего капитализма, делающая ставку на то, что Ш. Зукин называет «капитализацией посредством культуры»[13], позволяет включать в свою орбиту тех, кто способен производить новые культурные модусы и смыслы, и снова исключает их, если эти символические системы уже не актуальны.

Кроме того, рост символической значимости места посредством конструирования в депрессивных районах различного рода креативных пространств приводит к концентрации на реконструированных территориях не только креативных практик, но также представителей креативных сообществ, инвесторов и бизнесменов, в результате чего местные жители, вынуждены покидать ревитализированные кварталы вместе с тем, как дорожает жилье, повышаются цены на потребительские товары, увеличиваются арендная ставка и квартплата[5]. С другой стороны, креативные специалисты: художники, арзитекторы, дизайнеры и т.д., - имеющие возможность коммуницировать с администрациями и бизнес-элитами облагораживаемых территорий, могут транслировать идеологические ценности, политические и экономические предпочтения, размещая в депрессивных местах свои произведения[10, C. 186]. «С этой точки зрения новые арт-объекты отторгаются множеством горожан по той причине, что они воспринимаются как покушение на мифологизированное прошлое и одновременно как образы отчужденной действительности, как порождение опасных социальных практик, как знаки доминирования не принятых коллективным сознанием новых элит»[3, C. 61]. В результате местные жители вынуждены формировать альтернативные пространственные тактики, соглашаясь с новыми трансформациями или исключая их из своих повседневных практик (игнорируя либо уничтожая). При этом вопрос относительно того, что происходит с теми, кто жил в этих неблагополучных районах до того, как их оккупировали креативные профессионалы, не говоря уже о том, что с ними стало после того, как креативные индустрии уступили свое место бизнес-структурам, все чаще остается где-то на периферии или даже вне дискурса креативной экономики.

Поэтому современная практика конструирования креативных пространств в самом широком смысле представляет собой грамотную стратегию манипулирования общественными паттернами взаимодействия и служит примером властного распределения сил в современном мире.

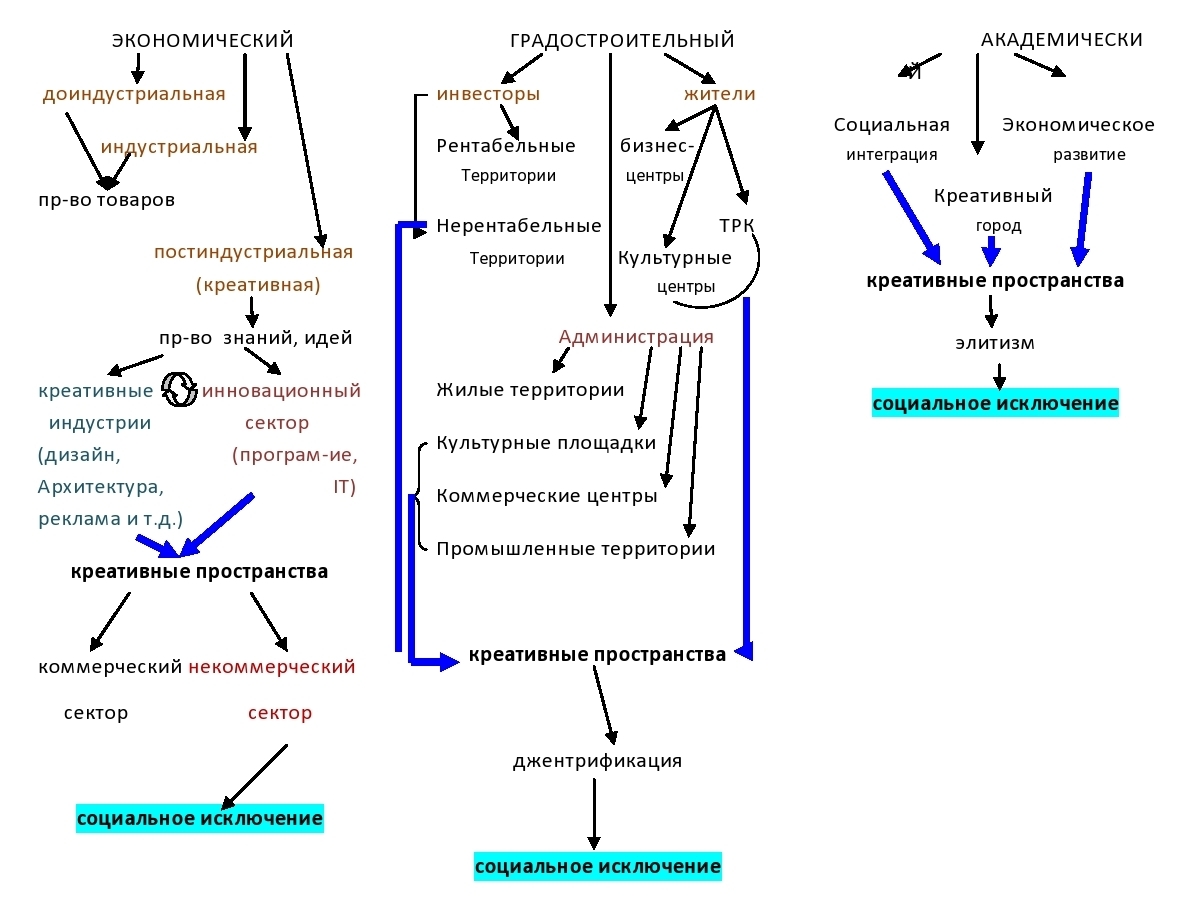

Помимо выше сказанного, для анализа и проверки данной идеи был проведен качественный контент-анализ. В качестве документов использовались лекции ведущих урбанистов современности и идеологов креативных теорий (лекции Дж. Хокинса, Т.Флеминга, Р. Флориды и т.д.), семинары посвященные развитию креативных пространств, поскольку в рамках таких встреч можно наглядно наблюдать столкновение различных дискурсов, а также официальные страницы петербургских креативных пространств «Ткачи» и «Этажи» ВКонтакте. Результаты аналитической работы представлены на рис. 1.

Рисунок 1: Формирование дискурса креативных пространств

На схеме показано, как выстраивается дискурс креативных пространств в различных источниках и как на уровне социальных практик дискурс интеграции в результате подменяется дискурсом социальным исключением.

Так, с точки зрения экономической рентабельности, креативные пространства не приносящие их инвесторам сиюминутной выгоды, коммерциализируются и отдают свои площадки для финансово наиболее выгодных проектов, а не тех, которые предоставляют больший интерес для публики и их создателей. С точки зрения городского планирования и местных администраций, конструирование креативных пространств приветствуется и даже поощряется в ряде стран, поскольку это приводит к джентрификации районов и повышению их коммерческой ценности. На уровне же теоретический дискуссий такого рода проекты принципиально важны, поскольку позволяют создать условия для интеграции в едином поле различных социальных групп и сконцентрировать в узком пространстве богатое разнообразие социальных практик. Однако ключевую роль в данной дискуссии занимает креативный класс или, по крайней мере, представители интеллектуальной и творческого круга, что отсылает нас к элитизации теории и вычленении из этого дискурса современного идеологического конструкта – креативный класс. Идеологическое доминирование одних немногочисленных представителей населения заставляет социальных ученых обращаться к проблеме социального исключения, возникающего на фоне популяризации теорий креативного города и креативного класса.

Одним из последствий привилегированного положения представителей креативного класса становится джентрификация депрессивных районов, предполагающая в целом позитивные изменения - общее благоустройство и облагораживание территорий. Однако, соглашаясь с замечанием П. Бурдье, любая эстетика, любое искусство подразумевает также отношения власти: «эстетика может быть – и почти всегда является – средством проведения границ и социального исключения»[11; 6]. Поэтому сегодня низкостатусные социальные группы вытесняются за пределы символически значимых креативных пространств, либо изолируются внутри ревитализированных районов, лишаясь доступа к сконцентрированным в них новым материальным и символическим благам.

С другой стороны, синтез политической, бизнес и урбанистической риторики приводит к тому, что посредством быстрого решения городских вопросов, в публичном дискурсе сопровождаемого риторикой «развития города» и «интеграции» различных групп (Ч. Лэндри, Р. Флорида) происходит не решение актуальных проблем, а попытки создать механизмы сосуществавания с данными проблемами.

Поэтому обнаруживаемые вокруг идеи конструирования креативных пространств дискурсы исключения и элитизма становятся причиной скептического и критического отношения к концепции «креативных пространств», развивавшейся как стратегия социального взаимодействия различных групп в рамках неоднородной городской среды.

Таким образом, на сегодняшний день социальная миссия креативных пространств, к которой аппелируют теоретики креативного города, создатели и инвесторы данных площадок, не оправдывает себя. В более широком смысле, борьба дискурсов «интеграция»/ «исключение» предстает как борьба за принципы структурирования современной социально-политической системы общества.

1. Бауман З. Текучая современность. СПб.:Питер, 2008.

2. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 2011.

3. Лейбович О. Л. Символическое пространство большого города. Вестник Пермского научного центра. 2012, №2. С.56-62.

4. Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2011.

5. Макарова К. Постиндустриализм, джентрификация и трансформация городского пространства в современной Москве. Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2010. № 2 (70). [Электронный ресурс] (URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ma25-pr.html).

6. Паченков О. Публичное пространство города перед лицом вызовов современности: мобильность и «злоупотребление публичностью». НЛО. 2012. № 117. [Электронный ресурс] (URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/p33-pr.html).

7. Сеннет Р. Падение публичного человека. М.:Логос, 2002.

8. Стеклова И.А., Рагужина О.И. Архитектокника креативного пространства: лофты. Архитектон, № 45 Март 2014. [Электронный ресурс] (URL: http://archvuz.ru/2014_1/7).

9. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005.

10. Хохлова А. Городские публичные места как площадки культурного производства и потребления. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14. № 5. С. 182-191.

11. Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgement of taste / Tr. by R. Nice. Cambridge; MA: Harvard University Press, 1984.

12. Lofland, Lynn. The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Territory. New York,1998.

13. Zukin S. The Culture of Cities. London: Blackwell, 1995.

Рецензии:

29.09.2014, 20:12 Клинков Георгий Тодоров

Рецензия: Идея "креативного города" имеет прежде всего урбанизационный характер.Архитектоника современного города ушла далеко за траниц классических схем и взглядов.Прагматизм доминирует.Потому что дизайн внутренного пространство жилья не отвечает екстериорных ожидании.Рекомендуется к публикации.Основания:

1.Ракурс контекста в нужном направлении.

2.Философия человека по отношению собственного дома показана деликатно и едновременно с етим категорически.

3.Креативность прежде всего стремеж утилизации динамичного социума человека.Успех

22.10.2014, 0:24 Оганян Карина Каджиковна

Рецензия: Статья актуальна, представляет особый интерес в контексте направления Социология города. Считаю проблемы, затронутые и рассматриваемые в статье автором берспективными и многоплановыми. Статья может быть рекомендована к публикации.

Комментарии пользователей:

Оставить комментарий

Вверх